El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), fundado bajo los auspicios de OMS y UNESCO, publicó recientemente una nueva edición de sus Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. Estas son las pautas internacionales de consenso más comprehensivas, actualizadas y detalladas para la investigación con seres humanos. Su versión en español fue copublicada por CIOMS y la OPS/OMS.

¿Eutanasia como suicidio? En los países donde se ha legalizado, como Holanda, ya representa un 5% de las muertes. En Bélgica, cerca del 2%

Holanda fue pionero al aprobar una ley de eutanasia en 2002. «Después la amplió también para niños menores de 12 años», explicó ayer Henk Reitsema, administrador de L’Abri International, coalición por la prevención de la eutanasia. «Representa ya el 5% de las muertes en el país», apuntó. Y no solo de enfermos terminales: «Cada vez vemos más enfermos psiquiátricos que eligen esta opción». En su opinión, «tenemos que redefinir el significado de la palabra ‘‘compasión’’. Para mí, es compartir, comprender y oír llorar a los demás».

Bélgica ha seguido sus pasos. «En los últimos 16 años hay registrados 12.000 casos», aseguró Carine Brochier, miembro del Instituto Europeo de Bioética. Y esos son los que se conocen, «porque las clínicas no están informando del 50% de los casos». Así, estima que «un 1,8% de los fallecimientos» ya se deben a estas intervenciones. Como ocurre en Holanda, la mayoría de peticiones (67,7%) son de enfermos terminales de cáncer. Sin embargo, se está produciendo un aumento de eutanasias en pacientes con pluripatología: sufrir tres enfermedades o más. «Diabetes, insuficiencia renal, bronquitis crónica…», describe Brochier. Y es que, como ocurre en estas leyes, hay un debate terminológico: «¿Qué quiere decir un ‘‘sufrimiento insoportable’’? Incluso el Comité de Control de la Eutanasia reconoce que es algo subjetivo», afirmó la experta. Frente a esta tendencia, Jacinto Bátiz, secretario de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial, afirmó que legislar en cuidados paliativos puede «aliviar el sufrimiento de la persona sin tener que eliminarla».

Fuente: diario “La Razón”, de España. edición WEB

Revista Patagónica de Bioética

Desde el Área de Bioética recomendamos el articulo de la Dra. Susana Ciruzzi, que en agosto del 2016, en la reunión de red de comités hospitalarios nos habló de este mismo tema.

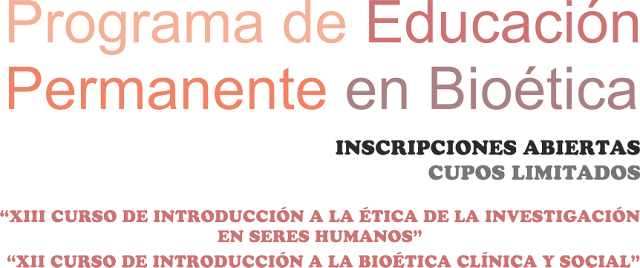

Programa de Educación Permanente en Bioética – Propuesta Educativa 2018

“No se puede generar una vida para solucionar otra”, dijo experta en bioética, noticia de cadena 3. 07-01-2018

Anuario de Bioética y Derechos Humanos

“No resucitar”: la última voluntad de un hombre, tatuada en el pecho