XII CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE BIOÉTICA. FELAIBE – PUERTO RICO

5to Foro de Bioética Clínica y Humanidades en Salud – Colombia

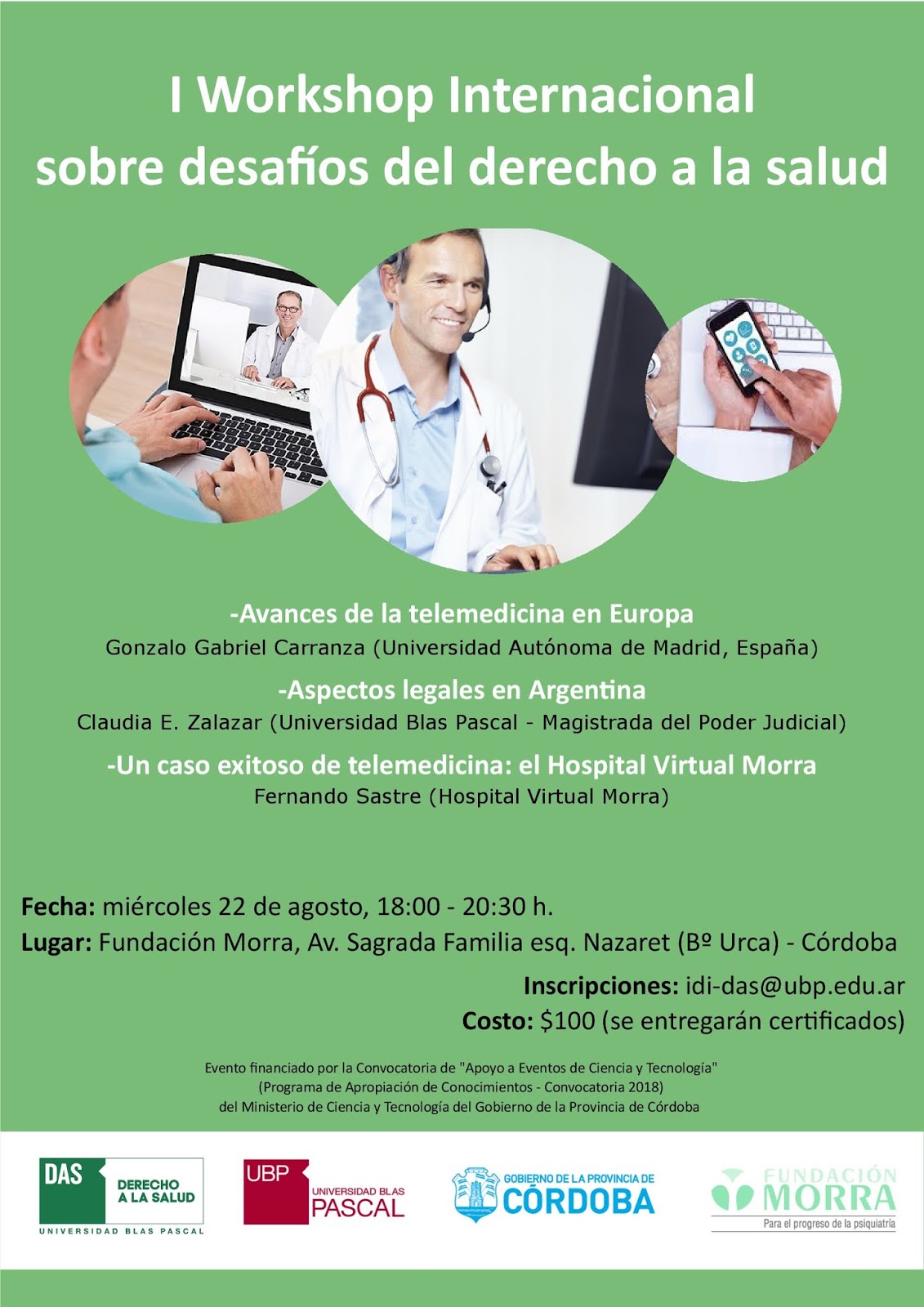

I Workshop Internacional “Desafíos del derecho a la salud”

-REVISTA REDBIOÉTICA/UNESCO. Convocatoria a autores/Convocatória aos autores/Call for papers para el Número 18 (julio –diciembre 2018)

REVISTA REDBIOÉTICA/UNESCO

La Revista Redbioética/UNESCO es una publicación bianual de la Red de Bioética Latinoamericana y del Caribe UNESCO cuyo objetivo es difundir y promociona los principios establecidos en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, tal como la misma Declaración lo reclama.

El crecimiento respetando los derechos humanos es un desafío para América Latina y el Caribe y la Revista Redbioética/UNESCO aspira a constituirse en un espacio de activo debate en el ámbito de la bioética donde se escuchen todas las voces comprometidas con una América Latina más justa y solidaria. Su característica es ser multidisciplinaria, ya que toda reflexión que afecte a la vida del hombre tiene cabida a la hora de pensar en la defensa y promoción de la dignidad humana.

La revista acepta para su publicación trabajos originales en castellano, portugués o inglés, de investigación teórica o en campo, así como revisiones y puestas al día, comentarios de libros y trabajos, discusiones a trabajos publicados, entrevistas y cartas al editor. Propone una mirada amplia del campo de la bioética, incluyendo las áreas de la salud (tanto la individual como la pública/global), los conflictos y dilemas planteados por los desarrollos biotecnológicos y su introducción en nuestra región, los avances de la genética y sus derivaciones, los problemas del medio ambiente y el desarrollo económico y social en el contexto de la globalización, así como el conflicto cultural entre los planteos reduccionistas y economicistas y otras miradas integrales históricamente vigentes en el área, tales como las de los pueblos originarios.

Instrucciones a los Autores: http://redbioetica.com.ar/revista-redbioetica-unesco-no-14/

Los trabajos deben ser enviados a info@redbioetica.com.ar / revistaredbioetica@unesco.org.uy / maria3729@hotmail.com

El sistema sanitario es muy complejo y se ha tornado inmanejable justamente por falta de políticas al respecto. Por Dr. “Pecas” Soriano

El sistema sanitario es muy complejo y se ha tornado inmanejable justamente por falta de políticas al respecto.

El sistema sanitario es muy complejo y se ha tornado inmanejable justamente por falta de políticas al respecto.

- Nuevos tratamientos aumentan los dilemas del sistema de salud

- Un nuevo órgano deberá evaluar innovaciones

- El sistema de salud y su salud financiera

- Cordobeses ante la posibilidad de una droga esperanzadora

- Tratamiento y desarrollo en recién nacidos

El Hastings Center dijo en un estudio sobre la ética en el análisis de costos/beneficios: “El abordaje tradicional del análisis costos/beneficios excluye consideraciones formales de efecto distributivo, del tipo de la equidad y la justicia. Aunque los economistas discrepan sobre cómo resolver este problema, es probable que las consideraciones sobre la equidad continúen siendo subestimadas en la práctica”.

La pregunta sería: ¿deben actuar los economistas en un sistema de salud? La respuesta es un sí contundente. Pero enseguida viene la segunda pregunta: ¿deben los economistas comandar las políticas de salud? La respuesta es un no. Al hacerlo, se producen graves problemas de inequidad e injusticia.

Si bien es cierto que los recursos en salud no son infinitos, una cosa es racionalizar el gasto (que no es tal, sino una inversión) y otra muy distinta es utilizar sólo un criterio economicista para brindar un derecho humano básico como es el derecho del acceso a la salud, consagrado en múltiples tratados internacionales y en la Constitución Nacional.

Las soluciones a estos dilemas son múltiples y es imposible tratarlas en este breve comentario.

Por Carlos “Pecas” Soriano

* Médico especialista en Bioética

Nuevos tratamientos aumentan los dilemas del sistema de salud

Nuevos tratamientos aumentan los dilemas del sistema de salud

La joven fue intervenida en Brasil debido a que la Argentina tiene poca historia en la clase de intervención que se le realizó –los trasplantes de pulmón con donante vivo fueron autorizados por decreto de Cristina Kirchner en 2012– y tras presentaciones judiciales de la familia para que la obra social provincial Apross financiara el viaje y la atención médica.

El sistema de salud y su salud financiera

Justicia sanitaria: el Estado no tiene que estar ausente

Cordobeses ante la posibilidad de una droga esperanzadora

Tratamiento y desarrollo en recién nacidos

Natalí no sobrevivió a la operación y además de la tristeza, quedó la duda sobre si el criterio costo-efectividad que primó en las respuestas iniciales de Apross fue el más justo.

El de la justicia sanitaria es un tema abordado desde múltiples ópticas, incluyendo la bioética, la economía y la filosofía y promete ofrecer en el mediano plazo todavía más incógnitas, por la aparición de nuevas generaciones de medicamentos y tratamientos, como terapias génicas y medicamentos biotecnológicos, cuyo costo es muy superior a los que los precedieron. Su valor es tan alto, que la industria farmacéutica apunta fundamentalmente a los Estados como financiadores.

Ramiro Guerrero, director del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa), de Colombia, resume: “El tema pertenece a la categoría de problemas que técnicamente no tienen solución”. Guerrero señala que esta es una dificultad que se manifiesta de manera clara en especialidades como la oncología.

“Lo primero que hay que hacer es no negar que las restricciones existen. Lo segundo es asumir que toda decisión que se tome será éticamente cuestionable de alguna manera. Ante eso, lo que filósofos como el influyente Norman Daniels proponen es que, si todos los criterios tienen un ‘pero’, lo que hay que habilitar es un procedimiento justo”.

Guerrero precisa, entonces, que la justicia puede surgir no del criterio de la decisión, sino del método empleado para adoptarla. “¿Qué quiere decir que sea ‘justo’? Que los criterios tienen que estar claros, que tiene que haber participación ciudadana y que tiene que haber posibilidad de apelación. Si tienes una condición y el sistema te dice que no se puede financiar, tú tienes que poder apelar esa decisión”, describe.

Mirta Roses Periago, médica argentina y exdirectora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala en tanto que hay un modelo de agencias evaluadoras (en la Argentina se planea la creación de una) orientadas a analizar la relación costo-efectividad de las nuevas tecnologías en salud. La historia de estos organismos se remonta a décadas atrás. “Pueden contribuir a establecer criterios para un acceso equitativo y justo. Sobre todo, en sistemas de salud fragmentados, como en la Argentina, que tienen muchos y distintos orígenes de financiamiento, como son las obras sociales, las prepagas, las Fuerzas Armadas”, manifestó Roses Periago. “Tenemos muchos distintos sistemas, incluyendo el sector público. Sobre algunos de ellos, el Estado, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, tiene ciertas atribuciones y recomendaciones para los llamados ‘paquetes mínimos obligatorios’”, continuó. Y completó: “Hay instrumentos en el país que podrían armonizarse para lograr que la agencia además de dar recomendaciones en términos de efectividad, costo-efectividad y valor científico de algunas prestaciones e intervenciones ya sea diagnósticas o terapéuticas, hagan que resulten respetadas en el acceso universal”.

La médica destaca que es preciso utilizar todas las herramientas de la ética para lograr un consenso sobre los criterios que se deben aplicar para lograr un acceso justo y equitativo.

Campañas

En muchas oportunidades, la solidaridad de la población también es fuente de financiamiento, pero en esto también Roses Periago subraya la importancia de garantizar la transparencia para evitar que usos pocos claros del dinero recolectado devengan en desilusión y terminen desalentando las contribuciones filantrópicas de la sociedad.

“Se aplican inclusive para tratamientos cuya efectividad no está comprobada y no han podido ser solucionados dentro de una legislación de cobertura”, recuerda. Aclara que este tipo de actuaciones demuestran el sentido de humanidad de la población, pero la mayoría de las veces no ofrecen después la posibilidad de seguimiento del destino de los fondos obtenidos.

La falta de rendición de cuentas –indica– ha generado malos antecedentes en el mundo. “Lamentablemente, después se desacreditan esos mecanismos de recolección de fondos”, dice y aclara que es un problema que se ha presentado a nivel mundial.

La médica asevera que también es clave que se permita el seguimiento de la historia del paciente, porque aportaría a un aprendizaje social.

La atención brindada a la persona ayudada por la sociedad y su evolución es información de interés social, dice.

Desde la perspectiva legal, la abogada de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadepof), María Inés Bianco, advierte de que se trata de un tema complejo, con múltiples aristas, donde la presencia de lagunas fomenta la judicialización.

“Por un lado, tenemos el concepto de justicia en el acceso y la faz de bien social del medicamento para aliviar síntomas, curar o mejorar la calidad de vida y, por otro, la justicia en relación con los recursos, porque no es ético no pensar en el costo”, presenta. “El dilema es bioético, entre la justicia del acceso y los recursos existentes”.

“Las personas tienen que poder acceder a los nuevos tratamientos siempre que tengan justificación médica adecuada, que guarden los principios de calidad, eficiencia y hayan sido sometidos a ensayos clínicos en personas, es decir, que no sean experimentales, porque lo experimental no debe ser cobrado”, desarrolla. Por otro lado, insiste, debe pensarse en la faceta de la posibilidad de financiamiento.

“Se necesita una política integral de Estado sobre el uso racional de medicamentos. Actualmente, en la Argentina hay una ley de medicamentos que es sumamente antigua. Hay lagunas sobre la legislación de biotecnológicos y biosimilares. No está establecido bien qué se considera genérico”.

La abogada hace referencia así a los potenciales sustitutos de los medicamentos biotecnológicos, llamados “biosimilares”, semejantes (aunque no iguales) a los primeros que pueden desarrollarse una vez vencidas las patentes de los creadores. “Actualmente, los biosimilares tienen el mismo precio que los biotecnológicos, cuando deberían costar un 40 por ciento menos”, remarcó.

“Hay lagunas jurídicas. La judicialización está provocada por la falta de una política integral de medicamentos”, concluyó.

Guerrero señala que es necesario comenzar a afrontar estos dilemas. “Son discusiones que la sociedad debe poder dar con madurez y sin caer en el sensacionalismo. Y los gobiernos y los sistemas de salud deben hacer esfuerzos por resolver los cuellos de botella”, graficó el economista.

Asimismo, también apuntó a la importancia de las agencias evaluadoras. “Muchos desarrollos farmacológicos se han hecho a partir de líneas bastante tradicionales y sirven, por ejemplo, para extender la sobrevida por pocos meses. Es por eso que las agencias deberán justificar la adopción desde el punto de vista social y de la verdadera efectividad”, cerró.

El futuro es prometedor en materia de salud, pero también abre nuevos escenarios de conflicto.

Por Alejandra Beresovsky

Terminación voluntaria del embarazo. – Diego Fonti- Revista Redbioética

Terminación voluntaria del embarazo

Crecen casos de embarazadas consumidoras de drogas

El servicio de Toxicología del hospital Pediátrico, incluso, lleva su propio registro sobre los niños que atienden con cuadros de intoxicación por drogas: el 46 por ciento es menor de 3 años.

Además, una investigación –realizada en el hospital Misericordia, iniciada en el instituto Ferreyra y con la colaboración de la Maternidad Nacional– muestra que, en un universo de 83 mujeres embarazadas, cuatro consumían sustancias ilegales y solamente otras cuatro mujeres no habían bebido alcohol.

“Hay estadísticas a nivel Sudamérica que muestran que entre el 2 y el 3 por ciento de las embarazadas consume drogas ilícitas. A ese nivel más o menos estamos”, plantea Luis Ahumada, jefe de Neonatología del hospital Misericordia.

Siguiendo esas cifras, estaríamos hablando de unas 1.600 mujeres en la provincia de Córdoba, donde nacen unos 55 mil bebés al año.

Médicos y trabajadores sociales advierten de que el consumo de alcohol, marihuana, cocaína y éxtasis, entre otras drogas, hacen estragos en la salud del feto y las secuelas pueden ser gravísimas. Sin embargo, muchas madres lo ignoran, minimizan las posibles consecuencias o son adictas con dificultades para abandonar las sustancias.

En la Maternidad Nacional, en el Misericordia y en el Pediátrico observan con preocupación este fenómeno que parece no estar en la agenda pública, pero que sí está causando daños irreversibles en la salud de muchos niños.

El Observatorio de Políticas Públicas, Salud y Adicciones de la Fundación ProSalud monitorea desde 2016 el impacto que provoca en los chicos el consumo de sustancias por parte de los adultos.

“El problema se está agravando, pues aún no se aplican medidas integrales en clave de prevención. Debería trabajarse junto con la prevención de la desnutrición, pues ambas dejan secuelas en el sistema nervioso central, lo que genera un impacto en el mediano y largo plazo”, explica Gabriela Richard, directora de ProSalud.

Cada vez más cocaína

“Es un fenómeno que ya lleva varios años. Antes, encontrar madres consumidoras era raro y ahora es más frecuente. Se ve consumo de marihuana, de drogas sintéticas y de cocaína”, explica Claudia Amaro, trabajadora social de la Maternidad Nacional.

El mayor consumo que se observa es de cocaína en mujeres de entre 20 y 30 años. En algunos casos, la pareja consume con la madre y en otros no. En ciertas circunstancias, no sabe que la madre lo hace.

Amaro explica que cada caso es particular y demanda distinto tipo de intervención. En ocasiones, aunque no siempre, la pareja comprende los riesgos para el bebé.

Ahumada indica que existe un subregistro de embarazadas consumidoras, ya que si bien hay casos de adicción evidente o se conoce la situación porque la propia madre lo informa, hay otros que pueden pasar inadvertidos. También hay mamás que suelen confesar la ingesta antes de dar a luz.

Graves secuelas

Después del parto, las trabajadoras sociales realizan un seguimiento de la madre. Entre otras cosas, se indica que no amamante. “El primer período es altamente estresante porque no sabemos qué va a pasar en la casa. Vamos adonde vive, la llamamos por teléfono, vemos que cumpla con los controles”, indica la trabajadora social.

En general, las mujeres consumidoras tienen una rutina desorganizada. “He tenido que decirles: ‘A tal hora tenés que bañar a los chicos; y a tal, preparar el almuerzo’. Cuando está legitimado el uso de drogas es complicado porque cuesta que el otro entienda que su consumo afecta al cuidado del niño. Cuando está naturalizado, no se cuestiona el consumo: está inserto en su comunidad, en su forma de vivir. Es parte del contexto”, puntualiza Amaro.

La trabajadora social explica que en una ocasión atendió a una mujer de la comunidad gitana que consumía sustancias. El marido no lo hacía, pero lo aceptaba. “Tuve que pedir intervención de la Senaf porque era una comunidad muy cerrada y no podía hacer nada. La hija de 15 años cuidaba a la mamá para que no consumiera y, también, al bebé”, grafica.

Si la mamá consume en los primeros 60 días de la gestación, las posibilidades de malformaciones son altas. Pero, posteriormente, también puede haber otros trastornos según el tipo de droga que se consuma. La cocaína, explica Ahumada, puede generar isquemias a nivel cerebral, entre otras cosas.

Desarrollan en Córdoba una técnica para futuros trasplantes de útero

Podría representar una gran posibilidad para mujeres que no pueden tener hijos porque nacieron sin útero o tuvieron que quitárselo a causa de enfermedades o por complicaciones posparto.

Río Cuarto. Investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Católica de Córdoba, junto con un equipo médico del hospital Privado de Córdoba, lograron exitosos resultados en un trabajo de medicina experimental de trasplante de útero.

Podría representar una gran posibilidad para mujeres que no pueden tener hijos porque nacieron sin útero o tuvieron que quitárselo a causa de enfermedades o por complicaciones posparto.

Según informó la UNRC, este trabajo de medicina experimental es el primero en su tipo en el país. Los estudios ya evidenciaron la viabilidad de la intervención y ahora probarían la fertilidad de estas hembras trasplantadas. En los tres casos, fue exitosa la reanudación de la función del útero. Les queda comprobar la capacidad para lograr la preñez.

El proyecto se originó en el hospital Privado Universitario de Córdoba, donde en 1988 se realizó el primer trasplante de hígado del interior del país. Allí se efectuaron también los primeros trasplantes de corazón y de pulmón fuera de Buenos Aires.

De acuerdo con lo informado por la UNRC, en la operación “se extrae el útero, se lo acondiciona y conserva fuera del cuerpo; luego, en la misma oveja, que es donante y receptora a la vez, se hace el reimplante, lo que conlleva un empalme de los vasos del útero para reconectarlo”.